代表曲『ハッピー・ジャムジャム』『チチをもげ』を塗り替えたい

[樫原伸彦インタビュー]

JASRACが開設した公式Twitterアカウントが話題になっている。

記念すべき初ツイートには「ブロックしました」「何しに来た、帰れ!」など、厳しいコメントも寄せられているが、開設から一週間でフォロワー数は6,500を突破しており、良くも悪くもTwitter上での注目度は極めて高い。

ところで、JASRACに関連するツイートは、年に数回「万バズ」するものがある。

そのほとんどはJASRACが訴訟やら何やらで何かをやらかした(みたいだ)、というネガティブな内容の拡散である(「いいね」よりもRTの方が多い)。

そんななか、唯一の例外と言って良いポジティブな内容のJASRAC関連「万バズ」ツイートがこちらである。

なぜ更にハッピー・ジャムジャム級を作ってからじゃないと死ねないのかと申しますとですね「JASRAC会報誌」の巻末に「訃報欄」がありまして、そこには名前、没日、年齢と共に代表作が2曲並ぶのです。

今のままですと…

「ハッピー・ジャムジャム」「チチをもげ」

きつくないですか?w

頑張ります!— 樫原伸彦 (@nobuchang) October 12, 2020

JASRACがTwitterという大海原に飛び込んだ2023年1月、上記ツイートの主である樫原伸彦さんへのインタビュー取材を敢行した。(全2回の1回目/ 後編 へ)

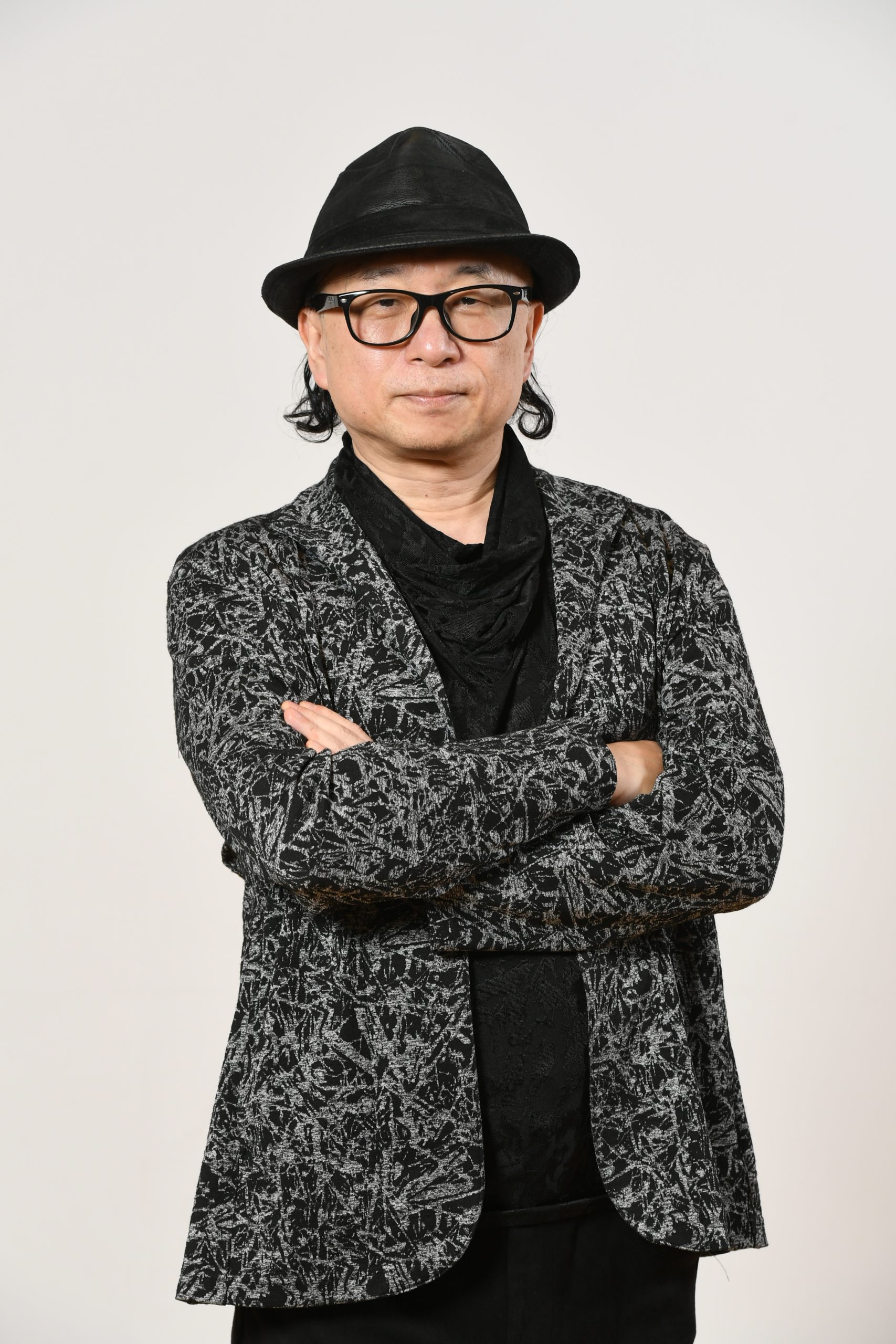

<プロフィール>

樫原伸彦(かしわら のぶひこ)

作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、キーボーディスト、歌手

1982年からピアニストとしてレコーディングやステージで多くのアーティストをサポート。

作編曲家としてJ-POP・アニメ・特撮・映画音楽等、幅広いフィールドで作品を多数提供。

主なプロデュース作品:尾崎豊『街路樹』(4作目のアルバム)、→Pia-no-jaC←の全アルバム

主な楽曲提供アーティスト:AKB48、SMAP、とんねるず、FLIP-FLAP、高城れに(ももいろクローバーZ)

テレビ東京にて毎週日曜深夜に放送中のアニメ「KJファイル」では、シンガーとして複数の挿入歌の歌唱を担当中。

本日はお忙しいなかありがとうございます。

ズバリ、どうしたらポジティブな内容で「万バズ」ツイートを生み出すことができますか?

あのツイートを書いたときは、もう完全に酔っぱらってまして(笑)。

よくあるんですけど、朝方に酔っぱらった勢いで書いちゃって、そのあと寝て起きたら通知がメチャクチャ来てる、みたいな。あのときはまさにそれで。

何でああいうことを書きたくなったんですかね。ちょっと忘れちゃいましたけど。

あのツイートの直前に書かれていたのがこちらです。

現在JASRAC登録の作曲作品だけで451曲。外人名義やグループでのシェアも入れたら500曲くらい。編曲は数千曲やってきた。しかし巨匠達の足下には全く及ばない。

もっとみんなに口ずさんで貰える歌を作りたい。

ハッピー・ジャムジャム級をあと5曲ぐらい書いて死ぬ。

それってサイコーじゃない?— 樫原伸彦 (@nobuchang) October 12, 2020

いや恥ずかしい。これも酔っぱらってますね(笑)。

まあJASRACから送られてくる会報の訃報欄ってやっぱりどうしても見ちゃうんですよね。

「新規会員・信託者」の次に訃報欄があって。って、でも、これ本当にジョークなんですよ(笑)。

この2曲がSNSで割と頻繁に、みなさんに遊んでいただいているので…。もう完全に酔った勢いです。

一応会務部という担当部署に、訃報欄に記載する代表作をどうやって選んでいるのか、聞いたんですけど…

あ、それは知りたかったです(笑)。

分配額が多い作品っていうのは一つの考慮要素なのだそうですが、他のメディアなどで取り上げられている代表作の情報があれば、それらも踏まえて総合的に判断するらしいです。

なるほど。分配額だったら『チチをもげ』ではないかもしれない(笑)。

一連のツイートの2年くらい前にも「訃報欄の代表作って事前に指定できないかな」みたいなこともつぶやかれています。

ぜひ『チチをもげ』を凌駕する作品を生み出していただきたいのですが、現時点では『ハッピー・ジャムジャム』『チチをもげ』とご指定をいただいたような状態です。さきほどから非常に不謹慎な話をしてしまっていて申し訳ないんですけど。

いやいやいや。みんなでネタにしていただければと思います(笑)。

『ハッピー・ジャムジャム』を制作した当時、どのようなオファーがあったか覚えていらっしゃいますか。

『スキップステップアイランド』というオープニング曲も書いてるんですけど…。先に作ったのは『ハッピー・ジャムジャム』だったかな。

まだ「しまじろう」の番組が全国ネットではなくて地方局だけでやっていたようなときに、こういう感じの振りを付けて子どもが踊れるような曲を作ってほしいっていう依頼があった感じですね。

コロナ禍にご自身で弾かれたピアノバージョンでもあらためて実感しますが、すごくいい曲です。

かつての「しまじろう」チルドレンによって沢山のカバー動画が投稿されているのをご覧になっていかがですか。

それまで、NHK「みんなのうた」みたいなフィールドの曲はあんまり書いてなかったのですが、たとえ子供向けのフィールドの制作依頼であっても、そんなに子供側に寄せなくても楽しんでもらえるんじゃないですか、と提案したい気持ちがありました。自分の作風をいろんなところに刷り込んでいくというか、多少おしゃれなコード進行を入れていくみたいなことはどんなフィールドでもちょいちょいやってるんですけど。

だから、今大人になった人たちが『ハッピー・ジャムジャム』をカバーしてくれているのも、そういうところに気づいて評価してくれて、自分たちでもやってみようとしてくれているのかなと思います。

こちらのもう一人のインタビュアーは『スキップステップアイランド』を幼稚園で踊っていたそうです。

あら、オープニングのほう。

あれも振り付けってあるんですか。

多分先生が簡単な振りを勝手に付けて踊らせてたんだと思います。

今でも歌詞がすぐに出てくるくらい鮮明に覚えています。

個人的には『ハッピー・ジャムジャム』よりも『スキップステップアイランド』のほうが印象深かったりします。

それはありがたいです。ぜひそういうことをSNSに発信して話題にしてください(笑)。

訃報欄にその2曲を並べてくれれば、全然いいですよね(笑)。

『チチをもげ』は、2022年に連載が開始された雷句誠先生の「金色のガッシュ!!Ⅱ」でも歌詞掲載があったということで、10月頃にSNSですごく盛り上がっていました。

あの作品は、漫画に掲載されていた歌詞に後から曲を付けた、ということかと思います。いわゆる「詞先」だと思うんですけど。

そうですね、詞先で(笑)。

当時からすごくキレとエッジがある漫画で、キャラが全部立ってたんですよね。それでアニメになったら本当にブレイクして。

漫画に出てくる歌詞はちょっと断片的ですけど、ちゃんとしたペライチの資料ももらったと思います。

ほぼ「チチ」と「ボイン」しか書いてなくて、多少Bメロの「さんかく」とか「まんまる」とかが入ってる感じ(笑)。そこにノリでメロディーつけてビートつけてデモ録って。

私は漫画であのシーンを見たとき、メロディーが全然イメージできませんでした。

それがあんなに耳に残る作品になるなんて…、歌われている高橋広樹さんのスキルもすごいと思うんですけど。

高橋さんに歌っていただく前に、私が歌った仮歌を聴いてもらっているんで(笑)。

仮歌がもうかなりコメディー調に歌ってますから、高橋さんは「もうその通りやるんだな」って観念したと思います(笑)。

その仮歌、聴いてみたいです。

『チチをもげ』については、カバーされるというよりはいろんなバージョンが作られたりして。

ガッシュのプロジェクトの代理店さんがめちゃくちゃ盛り上がって、ご担当の偉い方も「『チチをもげ』ガンガンいきましょう」みたいな。私は「大丈夫ですか? 他に主題歌いい曲いっぱいあるし、シンガーもすごい歌い手使ってるのに、挿入歌でこんなに焚いちゃって大丈夫ですか」って言いながら、次はハイパートランスバージョンだ!とか、今度夏に映画やるから音頭作ろう!とか。

テレビアニメの主題歌を歌ってた谷本貴義さんが「そっちがそんなに盛り上がると困る」って嘆いていました(笑)。

樫原さんはアレンジも沢山やられてます。

アレンジをするときにはどういうスタンスで取り組まれていますか。

もともと自分がプレイヤーで、エンタメの現場からキャリアが始まってるんですよね。

ピアノで歌い手を鼓舞するようなバッキングをやっていくっていうのが自分の編曲の原点にあって、編曲も「演出」という概念で捉えているんです。なので、エンターテインメントの演出家として編曲する、というのが、自分が編曲するときの核です。

歌ったり演奏したりする演者さんが、お客さんの前でどんな感じに展開したら映えるかなっていうのを考えて編んでいます。

本当に編曲とプロデュースが渾然一体となっている感じですね。

まさにそうですね。

最近自分が編曲する場合はプロデューサーも兼ねているので、演出的なところまで考えて積み上げられるんですけど、たとえ編曲だけやるとしても、歌い手さんがこういう風に見えたらかっこいいんじゃないかなとか、聴き手に染みるんじゃないかな、という想いを滲ませる編曲を心がけてますね。

作曲よりも編曲からスタートしたというところがあると思いますが、基本的なアプローチの仕方はずっと変わらないでしょうか。

いやー、まだまだ勉強が足りないと思っていますから。

勉強して自分のスキルが増えたなと思ったらそれを使いたい、試したいって思うので、その実験をさせていただいているところも多々あります。

次の仕事でこれをちょっとぶっこんでみよう、みたいなのを、ちょっとずつ、ずーっとやらせてもらっている感じです。

樫原さんと→Pia-no-jaC←さんとの楽曲制作の様子を動画で拝見したんですけど、樫原さんがとても厳しくて、技術的な無茶ぶりもたくさんされていて。何よりそれがちゃんと昇華されて楽曲に反映されていくことに驚かされました。こんな風にできあがっていたのか、と。

→Pia-no-jaC←は面白い曲の作り方をしていますよね。

最初はHAYATOとHIROが持っていた曲のブラッシュアップで1枚目のアルバムができちゃったんですけど、2枚目、3枚目くらいからちょっとレパートリーがあやしくなり…、じゃあもう3人で一緒にスタジオ入って曲を作ろうか、ってなって。今風にいうところのコライトですよね。

モチーフになるものは、ピアノのHAYATOと自分が持ち寄るんですけど、それをくっつけたり剝がしたり混ぜたり捨てたり、いろんなことをやりながら。パンチラインみたいなところは自分が持っていき、リフ的なテクニカルなところはHAYATOが持ってきて、それを一緒に演奏して煮詰めていくとか。そうやって1個のテーマができたら、それをアレンジ的に膨らませていく、展開していく、転調していくみたいな作り方をしています。

無茶ぶりもどんどんしていくわけですよ。これ、倍速で弾けるんじゃない? みたいな(笑)。

それだと左手寂しいよね? というのもありました。

そういうの。まじでそれはぶっこんでいくんですよ(笑)。

そうするとHAYATOは固まるんです。そのまま一旦家に持ち帰るんですけど、夜に電話が架かってきて「倍速で弾けました」、こっちは「まじで?」って(笑)。

無茶ぶりしておいて「まじで?」って言うのもかわいそうなんですけど、やれちゃうんですよ。その連続をずっといまでも続けています。

コロナ禍になって、それがリモートになってちょっとスタイルが変わっちゃったのが残念ですけど。

リモートでの制作はどのように行っているんですか。

リモートっていうと特殊なソフトでも使ってるのかな、と期待されたと思うんですけど、そこまで進化してなくてLINE通話なんです(笑)。

向こうとこっちでピアノ弾きながら「こんな感じどう?」って。

樫原さんは以前別のインタビューで、コライトのための新しいインフラを使ったプロジェクトワークみたいなことに興味がある、というお話をされていました。

すごく興味あります。だから使っている人たちにちょいちょい話は聞いています。どれぐらいタイムラグがあるのか、実際いけるのか、とか。

いつも興味があるって言ってるから、今度こういうのやりますから来てくださいとか、お声もかけていただくので、いろいろウォッチし続けているっていう感じですね。

実践的に使えるようになったら、もちろん→Pia-no-jaC←で真っ先に活かしたいなと思ってますけど、日本のインターネット回線、通信インフラがもっとガンガンいかないと、どうなんだろうっていう気がしています。

私はずっとレコードショップの大型店でCDを大量に買うような人間だったのですが、2009年頃、センスが良いなと思っていた後輩たちが「→Pia-no-jaC←がアツい」と言い出して。

そんな→Pia-no-jaC←のCDはレコードショップではなくてヴィレッジ・ヴァンガードでバンバン売られていたんですよね。自分がウォッチする領域ではないところから新しい音楽のムーブメントが起きていて、いかにも自分が好きそうな音楽なのに気付いてなかったことに、ちょっとショックを受けたのを覚えています。

樫原さんは当時その渦中で、仕掛ける側にいらっしゃったと思いますが、音楽の流通に関しては何か思うところなどがあったのでしょうか。

長くやってますから、変わらなきゃいけないし、変えてみたいっていうのは結構ありました。

まだインディーズのものに対して大手のレコードショップのハードルが高かったんですよね。インディーズのCDを面出しで展開できたかっていうと、当時はなかなかできない。そしたらヴィレヴァンでブレイクしている方々が既にいたんですよ。ボサノバのparis matchとか、DAISHI DANCEさんとか、ジブリ・ジャズだったり。

ちょうど→Pia-no-jaC←を始めた頃は、自分の仕事がメジャーからちょっとインディーズというか自主制作というか、自分の好きな音楽をやっていくような方向にシフトしていったときで。本や漫画が置いてあったり、おもちゃが置いてあったり、そういう雑多な中に娯楽として音楽も入れてもらうのは、なんだか盛り上がりそうだなっていう気持ちはすごくありました。

そんなときに、ヴィレヴァン下北沢店にいたカリスマバイヤーの金田さん(※金田謙太郎さん)っていう方が、→Pia-no-jaC←を見染めてくれたんですよ。すごくいいからたくさん仕入れたいと言ってくれて。それで全国のヴィレヴァンを経由して→Pia-no-jaC←がヤバいらしい、って広がって。

今はヴィレヴァンさんの売り場もさらに変わってきてますし、また我々も変わらないといけない。

音楽の流通がさらに変わっちゃいましたから、新しいことを考えなきゃいけないと思います。

< 後編 へつづく>

TEXT:KENDRIX Media 編集部

PHOTO:和田貴光

タイアップ

音源類似チェック

タンバリン

打楽器

Soneium

Breaking Atoms

メディア

インタビュー

お披露目ページ

クリエイタープロフィール

MAKE J-POP WITH

写真

カメラ

サイン

ゲーム音楽

ビートメイカー

声優

ASMR

ボカロP

IPI

ISWC

筋トレ

防音

シンガーソングライター

...and music

旅

KENDRIX EXPERIENCE

1of1

ヒップホップ

ロック

コメント機能

ダウンロード機能

グランドライツ

ミュージカル

ジャズ

ダブ

FLAC

eKYC

ケン&ドリーの音楽の権利とお金の話

撮影

フェス

ロゴ

デザイン

ジャケット

カバー

プロジェクト機能

マネタイズ

心理学

フィギュアスケート

振付

実演

ライブハウス

PA

音響

MP3

アップデート

アップグレード

作品登録

共同著作者

音響効果

映画

プロデュース

ギター

MC

音質

アイドル

音楽ができるまでをのぞいてみた

存在証明

信託契約

グループ名義

保護期間

取分

団体名義

兼業

副業

広告

カタログ

WELCOME TO THE PYRAMID

K-POP

J-POP

曲名

タイトル

音楽メディア3万円お買い物!!

ソフト

CD

CM

DAW

DJ

MV

NFT

TikTok

YouTube

アジア

アニメ

アレンジ

イベント

グッズ

クリエイターリサーチ

コライト

サンプリング

データラボ

トレンド

バンド

フィンガープリント

ブロックチェーン

プロデューサー

プロモーション

ボーカル

ライブ

リミックス

リリック

レコーディング

作曲

作詞

劇伴

実演家

新曲

機材

演奏

編曲

著作権

著作隣接権

音楽出版社

音楽賞

メルマガ登録はこちら