KENDRIX Media データラボ

みんな「コライト」してるの?

KENDRIX Media データラボ」のコーナーでは、音楽業界のトレンドや音楽クリエイターの皆さんが気になるテーマをピックアップして、データによる検証・分析を行っていきます。

早速ですが、今回取り上げるテーマは「コライト」です!

(イメージ写真)

コライトとは

何となく、コライトと言われると、作詞家・作曲家の二人だけではなく、もっと多くの音楽クリエイターが共同して楽曲制作を行うイメージもあるかもしれません。

だからといって、三人以上で楽曲制作すればすべてコライトといえるの?といわれると、そうでもない気がします。

一方で、一緒に曲を作るのが二人だけでも、コライトといえるケースもある、という印象です。

ちょっと、堂々巡りになってきました、、、

無理矢理ですが、現在の音楽制作のトレンドという文脈のなかでコライトという言葉を定義しようとすると、以下のように表現できるかもしれません。

前提として、

作詞家・作曲家という概念に加え、トラックメイカー、ビートメイカー、トップライナー、アレンジャーなど、音楽クリエイターの役割が細分化・専門化してきている。

そのうえで、

楽曲制作のために、上記のような音楽クリエイターが集結して、各々の特技や専門性を持ち寄りながら分業することで、制作プロセスの効率性と作品としてのクオリティを最適化しようとすること。

という定義では、いかがでしょうか。

米国チャートのトップ10はコライトだらけ?

2019年4月、米国のWEBメディア「Rolling Stone」に、コライトに関する興味深い記事「Hardly Anyone on the Pop Charts Writes Their Own Music (Alone) Anymore」が掲載されました。

「音楽が一人きりで書かれることは、ポップチャートではもうほとんどありません」と題するこの記事は、以下のような文章で始まります。

昨年(2018年)の米国のチャートトップ10のうち、一人のソングライターによって書かれた楽曲は何曲あると思いますか? ゼロです。

じゃあ一昨年(2017年)は? ゼロです。

なかなか衝撃的な内容ではありませんか。

エイプリルフールに公開された記事なので、嘘かもしれないと少しだけ疑いましたが、どうやら事実のようです。

検証開始!

KENDRIX Mediaとしては、コライトの現状をもっと生々しいデータで検証することができないだろうか、と考えました。

音楽の作詞者・作曲者としてクレジットされる情報とお金との関係性が分かれば良いわけです。

短絡的かもしれませんが、多くの音楽作品の権利者情報を基に、著作権料を徴収・分配しているJASRACの分配データで何か分かるだろう、ということで、JASRACのデータ分析チームにこんな作業を依頼しました。

✔ JASRACの分配データで、年間の分配額が一定以上の作品について、紐づく権利者の数をカウントせよ。

✔ 権利者としてカウントするのは作家のみとし、音楽出版者はカウントに含めない。

何だか偉そうですが、期限も短めにしておきました。

結果が到着!

数日後、結果が届きました。

データ分析の担当者は「私のほうで気を利かして、内国作品と外国作品で分けて集計しておきましたよ」とひとこと。

何だか不機嫌そうです。

内国作品とは

いわゆる邦楽のことで、基本的に日本人の権利者によって制作された作品。

JASRAC作品データベースで確認できる作品コードの左から2桁目が数字になっている。

(例)

123-4567-8

左から2桁目が数字「2」なので「内国作品」

外国作品とは

いわゆる洋楽のことで、基本的に日本人以外の権利者によって制作された作品。

JASRAC作品データベースで確認できる作品コードの左から2桁目がアルファベットになっている。

(例)

1A3-4567-8

左から2桁目がアルファベット「A」なので「外国作品」

ふんふん、、、

もともと両者は分けて考えるつもりだったけど、言い忘れていただけだよ、と言い返しておきました。

分配データに関する補足説明

結果をご覧いただく前に、JASRACの分配データに関する補足説明をいくつか。

かなり細かい内容となりますので、「何となく分かるよ」という方は読み飛ばしていただいても構いません。

✔ JASRACの分配データは「JASRACが使用料を徴収して分配した作品」の情報

✔ JASRACが使用料を徴収するのは、原則として「日本地域での音楽利用」に限られる

✔ ただし、海外の著作権管理団体が徴収した「外国地域におけるJASRAC管理楽曲の利用に係る使用料」もJASRACに送金されてくるため、分配データにはこれらも含まれる

✔ JASRACが日本地域で使用料を徴収する外国作品は、以下のような作品

・海外の著作権管理団体が著作権を管理していて、日本地域での著作権の管理をJASRACに委託した作品

・海外の音楽出版者(OP)が、日本地域での著作権の管理を日本国内の音楽出版者(SP)に委任し、SPがさらにJASRACに著作権の管理を委託した作品

また、分配データには、以下のような作品も含まれます。

・劇伴等のインスト作品(一人の作曲家による作品が多い)

・長年に亘って分配が発生し続けるエバーグリーンな過去作品(最近の音楽制作のトレンドとは関係がない。日本の著作権法における著作権の保護期間は「著作者の死後70年」)

それでは、結果をご覧いただきましょう。

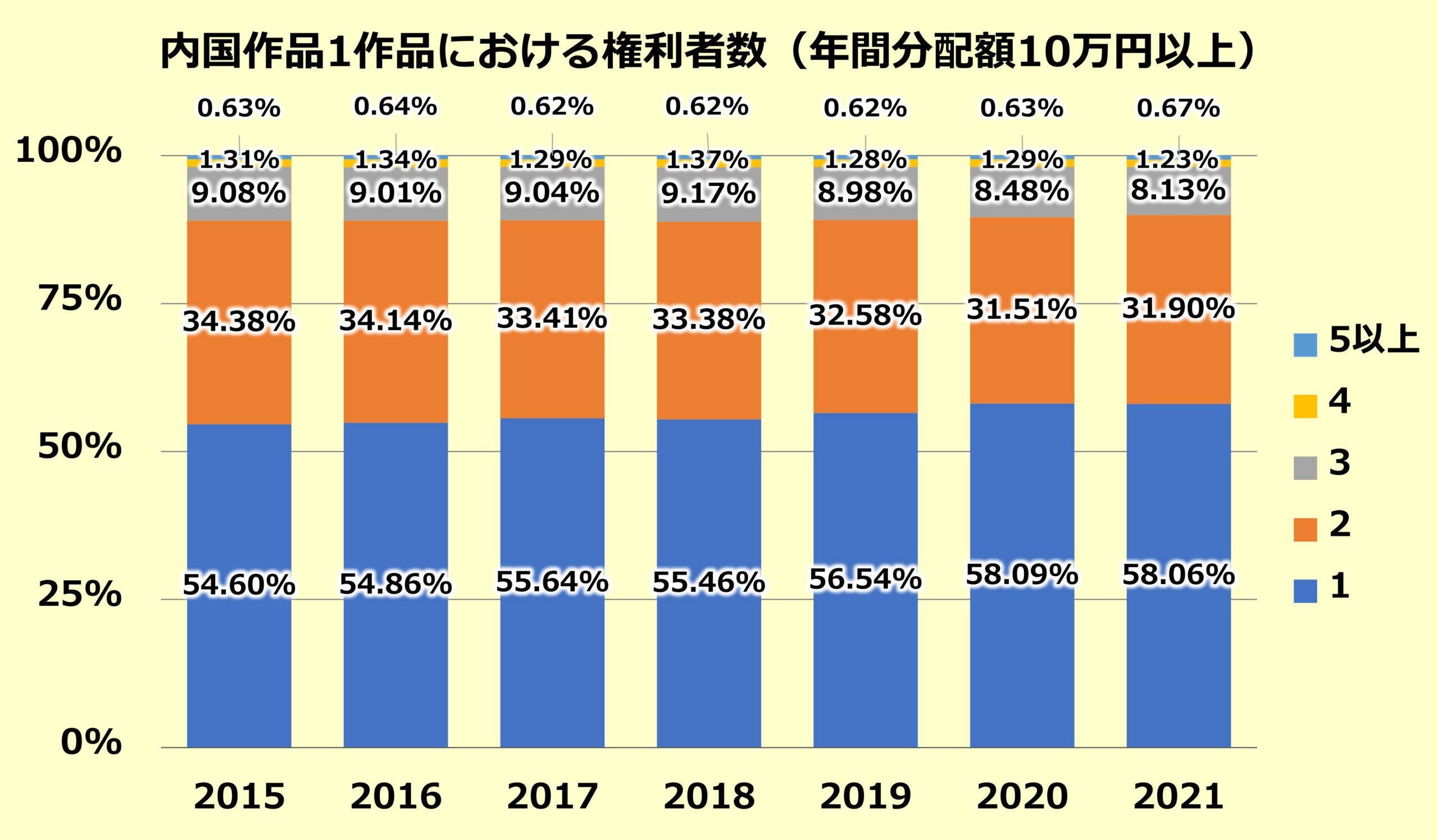

【構成比】内国作品1作品における権利者数(年間分配額10万円以上)

※各年度(4月~3月)の年間分配額が税抜10万円以上の作品について、作品ごとに権利者数を集計した値の構成比

※2021年度の分配データは第3四半期までとなるため、年間分配額の基準を75%(7万5千円)としている

むむっ!

圧倒的に多いのは「権利者数:1」、要するに、一人のソングライターによって書かれた曲で、その割合は50%をゆうに超えています。

そして、「権利者数:1」の割合は、概ね増加傾向にあるともいえそうです。

要するに、年間10万円以上の分配が発生している作品に限って言えば、1作品に関わる権利者の数は減少傾向にある、といえそうです。

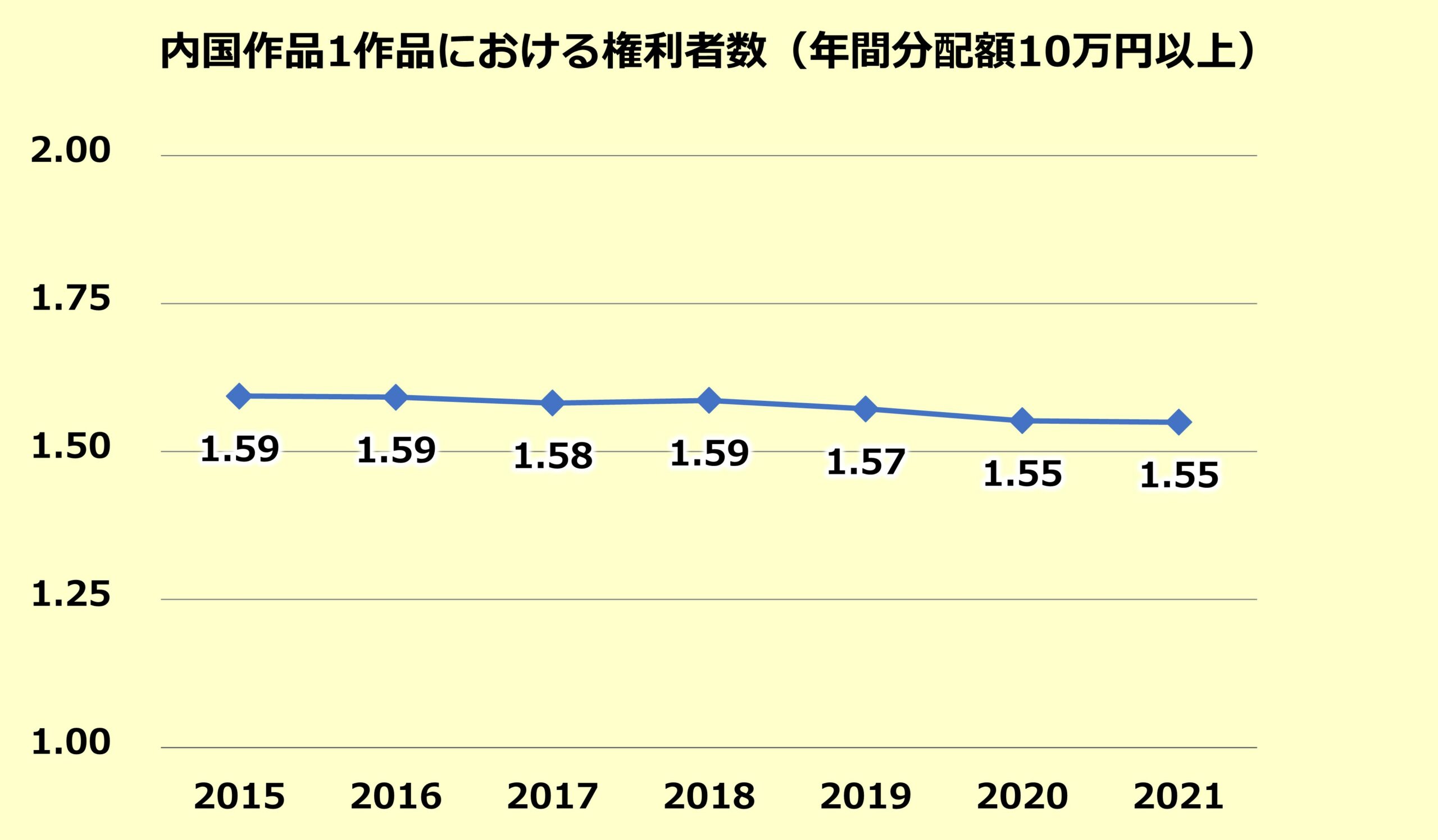

【平均】内国作品1作品における権利者数(年間分配額10万円以上)

※各年度(4月~3月)の年間分配額が税抜10万円以上の作品について、作品ごとに権利者数を集計した値の平均

※2021年度の分配データは第3四半期までとなるため、年間分配額の基準を75%(7万5千円)としている

もっとダイレクトに、1作品に関わる権利者数の平均も求めてみました。

ほぼ横這いですが、やはり1作品に関わる権利者の数は減少傾向にあるといえますね。

ここで本心を言ってしまえば、もっと「コライトが盛り上がっている」的な結果が出て欲しかったです!

とはいえ、2020年度のJASRAC年間分配額トップ10を見ると、10曲中8曲が、一人のソングライターによるものとなっています。

2020年度 JASRAC分配額TOP10(国内作品)

| 作品名(アーティスト名) | 作詞者 | 作曲者 | |

| 1 | 紅蓮華(LiSA) | LiSA | 草野華余子 |

| 2 | Pretender(Official髭男dism) | 藤原聡 | 藤原聡 |

| 3 | Lemon(米津玄師) | 米津玄師 | 米津玄師 |

| 4 | 白日(King Gnu) | 常田大希 | 常田大希 |

| 5 | 君のうた(嵐) | ASIL | 多田慎也/A.K.Janeway |

| 6 | I LOVE…(Official髭男dism) | 藤原聡 | 藤原聡 |

| 7 | 鬼滅の刃BGM | ― | 椎名豪 |

| 8 | 糸(中島みゆき) | 中島みゆき | 中島みゆき |

| 9 | 宿命(Official髭男dism) | 藤原聡 | 藤原聡 |

| 10 | エヴァンゲリオンBGM | ― | 鷺巣誌郎 |

出典:2021年「JASRAC賞」特設サイト 分配額TOP10(PDF)

確かに国内においては、上記のようなメガヒットに限らずとも、一人のソングライター、いわゆる「シンガーソングライター」の活躍が目立つ状況が続いている、というイメージはありますよね。

それでは外国作品はどうでしょうか。

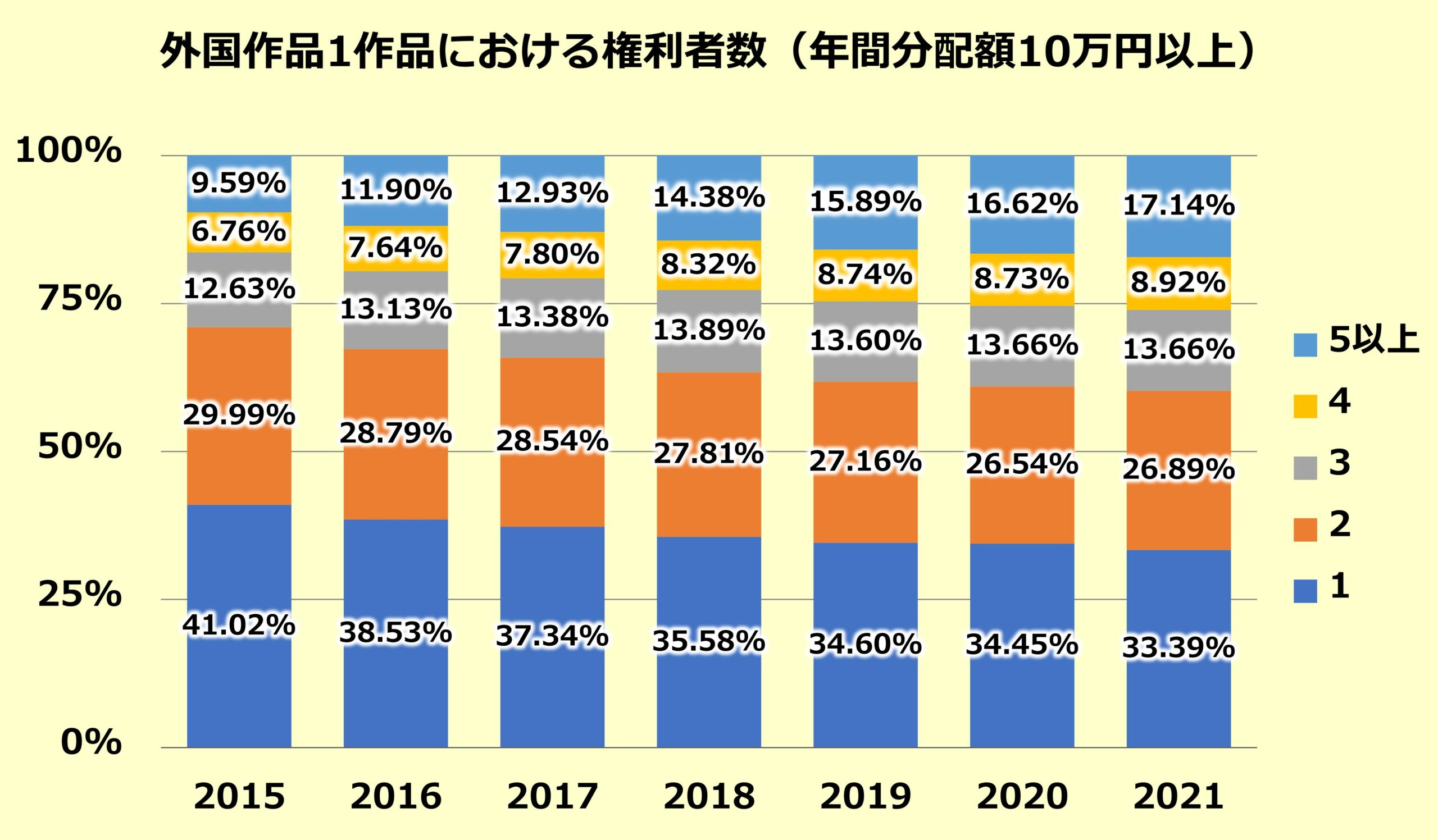

【構成比】外国作品1作品における権利者数(年間分配額10万円以上

※各年度(4月~3月)の年間分配額が税抜10万円以上の作品について、作品ごとに権利者数を集計した値の構成比

※2021年度の分配データは第3四半期までとなるため、年間分配額の基準を75%(7万5千円)としている

やはり内国作品とは全く異なる結果になりました。

「権利者数:1」の割合は年々減少していて、代わりに増えているのは「権利者数:5以上」の割合です。

2021年度の「権利者数:5以上」の割合「17.14%」は、2015年度の「9.59%」に対して178.7%となっています。

日本国内で聴かれている外国作品においては、まさにコライトといえるような、多くの音楽クリエイターの手による作品の存在感が大きく増している、といえそうです。

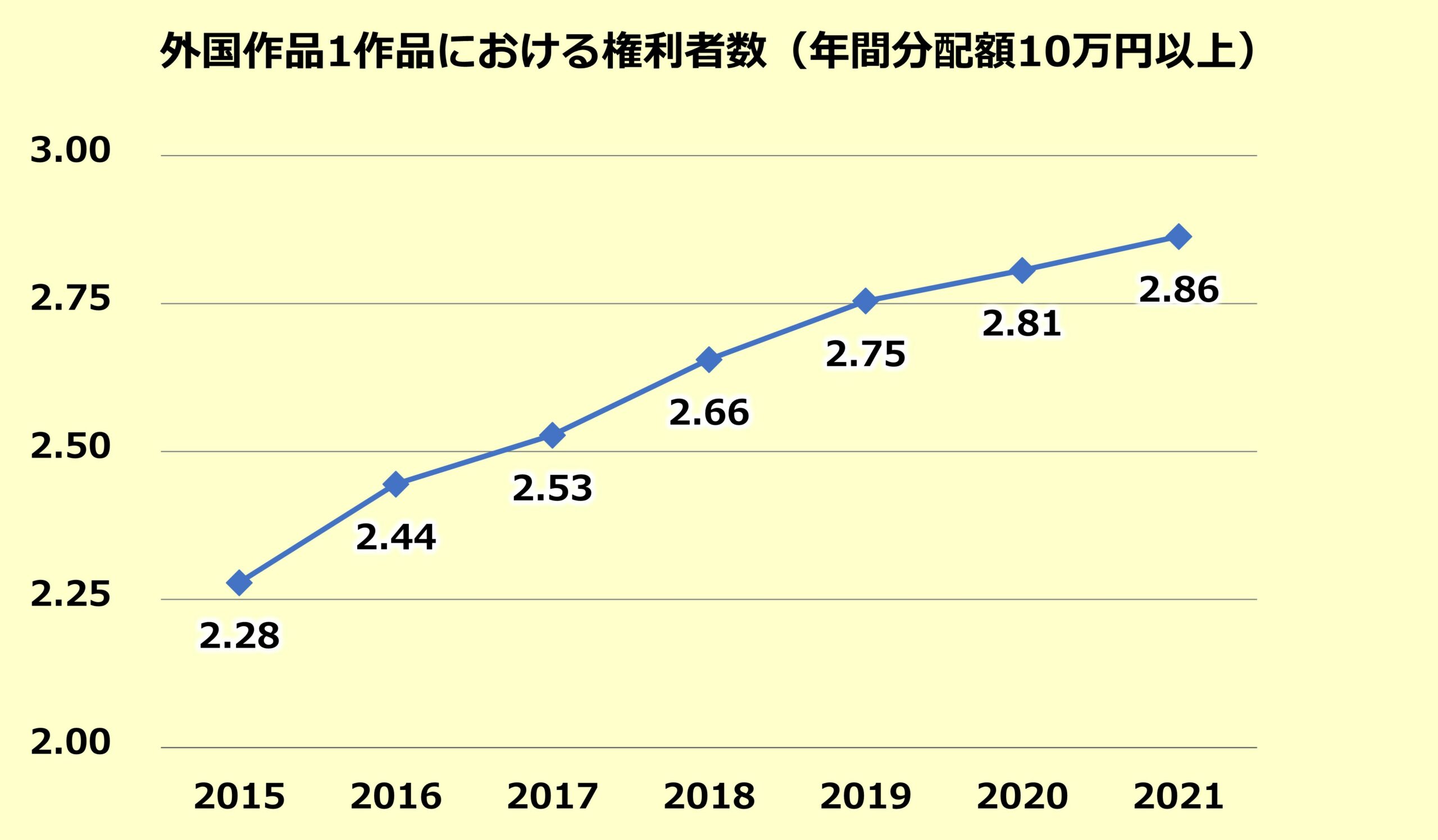

【平均】外国作品1作品における権利者数(年間分配額10万円以上)

※各年度(4月~3月)の年間分配額が税抜10万円以上の作品について、作品ごとに権利者数を集計した値の平均

※2021年度の分配データは第3四半期までとなるため、年間分配額の基準を75%(7万5千円)としている

外国作品でも、作品ごとの権利者数の平均を求めてみました。

確実に1作品に関わる権利者の数は増えていますね。

振り返り

国内でもコライトは着実に注目されつつあり、多くの音楽クリエイターによって実践されようとしていますが、日本国内で聴かれている内国作品においては、作家性の強いシンガーソングライターの作品に多くの支持が集まっている状況もあり、数字のうえでは、コライトが明らかに活性化している、というところまでは見えてきませんでした。

一方、日本国内で聴かれている外国作品においては、コライトによって制作されている作品の存在感が確実に増していることが窺える結果となりました。

コライトには、冒頭に定義したような「制作プロセスの効率性と作品としてのクオリティを最適化」するという効果に加え、単純に自分一人では思いもよらないアイデアを作品に反映させることができる、というメリットがあると思います。

日本の音楽クリエイターが、もっとコライトという創作スタイルを活用できるようにするためには、どんな取り組みやツールが必要とされているのでしょうか。

対照的な結果となっている外国作品の制作現場の状況なども参考にしながら、これからも議論と考察を重ねていきたいと思います。

TEXT:KENDRIX Media 編集部

タンバリン

打楽器

Soneium

Breaking Atoms

ヘッドフォン

メディア

インタビュー

お披露目ページ

クリエイタープロフィール

MAKE J-POP WITH

写真

カメラ

防音室

サイン

ゲーム音楽

ビートメイカー

声優

ASMR

ボカロP

IPI

ISWC

筋トレ

防音

シンガーソングライター

路上ライブ

弾き語り

...and music

旅

音源類似チェック機能

ラップ

韻の踏み方

KENDRIX EXPERIENCE

1of1

ヒップホップ

ロック

コメント機能

ダウンロード機能

ダイナミックプライシング

グランドライツ

ミュージカル

ジャズ

タップ

ダブ

FLAC

eKYC

ケン&ドリーの音楽の権利とお金の話

撮影

フェス

ロゴ

デザイン

ジャケット

カバー

イラスト

プロジェクト機能

マネタイズ

心理学

フィギュアスケート

振付

実演

コンペ

ライブハウス

PA

音響

MP3

アップデート

アップグレード

作品登録

共同著作者

ダンスミュージック

AOR

音響効果

映画

プロデュース

ギター

リエディット

MC

音質

アイドル

音楽ができるまでをのぞいてみた

存在証明

信託契約

グループ名義

保護期間

取分

団体名義

兼業

副業

広告

ストアソング

カタログ

WELCOME TO THE PYRAMID

K-POP

J-POP

曲名

タイトル

音楽メディア3万円お買い物!!

ソフト

CD

CM

DAW

DJ

DX

MV

NFT

TikTok

YouTube

アジア

アニメ

アレンジ

イベント

グッズ

クリエイターリサーチ

コライト

サンプリング

データラボ

デビュー

トレンド

バンド

フィンガープリント

ブロックチェーン

プロデューサー

プロモーション

ボーカル

ライブ

リミックス

リリック

レコーディング

作曲

作詞

劇伴

実演家

新曲

機材

演奏

編曲

著作権

著作隣接権

音楽出版社

音楽賞

メルマガ登録はこちら